Eigentlich Podcast

Eigentlich Podcast EGL081 28 Years Later - Heart of Kindness: Eine Befreiung aus der deterministischen Apokalypse

"The idea of the father taking a 12-year-old boy to the mainland 28 days after the infection is insane. Nobody would do that. But 28 years after the infection, clearly it's okay." - Danny Boyle

"The idea of the father taking a 12-year-old boy to the mainland 28 days after the infection is insane. Nobody would do that. But 28 years after the infection, clearly it's okay." - Danny Boyle

28 Years Later – wir sind schon alle ganz aufgeregt, den Film endlich im Kino sehen zu können, seit mindestens 28 Tagen, wenn nicht sogar Wochen. Der Trailer des Films, spektakulär mit den treibenden Rhythmen des Gedichts "Boots" von Rudyard Kipling vertont, hat uns schon vor Monaten in freudige Schockstarre versetzt. Eigentlich war ein Kinogang von Flo und Micz geplant, der aber spontan aus Gründen nicht stattfinden konnte. Flo hat dann eine Woche später den Film "28 Years Later" mit seinem Sohn Luc im Kino gesehen. Vorher haben die beiden ihre Erwartungen an den Film als Einstieg in diese Episode aufgenommen, um dann zu prüfen, wie sich diese eingelöst haben. tl;dr: Es ist wie erwartet, aber doch ganz anders. So ist auch der Konsens der Kritiken zum Film. Danny Boyle und Alex Garland haben ein Kunstwerk geschaffen, das in der Ästhetik und in der Geschichte überzeugt. Das erste Drittel des Films löst alles ein, was wir von der Fortsetzung erwarten: Eine kleine militarisierte Gemeinschaft hat sich behaglich nach der Apokalypse ohne Strom und sonstige zivilisatorische Errungenschaften auf einer kleinen Insel im schottischen Gezeitenland eingerichtet. Zu den Initiationsritualen gehört, dass die Jungen der Gemeinschaft mit ihren Vätern auf das Festland ziehen, um den ersten Todesschuss auf einen Infizierten zu praktizieren. So zieht auch Spike mit seinem Vater Jamie los. Wir als Zuschauer bekommen eine Ahnung, welche Blüten das Virus nach 28 Jahren treiben kann. Es kommt dann, wie es kommen muss: Die beiden fliehen vor den schnellen Infizierten, schaffen es nicht mehr rechtzeitig zur Ebbe auf die Insel und müssen auf dem Dachboden eines verlassenen Hauses nächtigen. Dort sieht Spike ein verheißungsvolles Feuer, das der Vater als das Werk eines verrückten Doktors abtut. In einer spektakulären Nachtszene, gejagt von einem Alpha-Zombie, erreichen sie gerade so wieder das Dorf. Spike hat das Ritual bestanden und wird von der Gemeinschaft mit Bier und Liedern gefeiert. Doch er ist nicht zufrieden. Er möchte seiner todkranken Mutter helfen, die in der Dorfgemeinschaft nicht die richtige medizinische Versorgung bekommt. So zieht Spike heimlich mit seiner Mutter wieder aufs Festland los und erlebt auf dieser Reise seine wahrhaftige Initiation. Danny Boyle lässt sich in seinen Filmen nicht so richtig auf ein Genre festlegen und schafft ein ganz eigenes Werk aus verschiedenen filmischen Materialien. 28 Years Later verspricht eigentlich einen Horrorfilm, entwickelt sich aber zu einem Coming-of-Age-Roadmovie. Wir begegnen der Figur Dr. Kelson, der seine eigene künstlerische Form gefunden hat, mit den Auswüchsen der Katastrophe umzugehen, und dabei eine neue Menschlichkeit schafft, die sich aus der deterministischen Apokalypse befreien kann: Memento mori, im Tod sind alle gleich – dies kann sehr kitschig wirken, aber durch die ständigen Brüche im Filmstil können wir die Botschaft annehmen. Micz, der den Film nicht gesehen hat, ließ sich vom aufwühlenden Gesprächsfluss von Flo mitreißen und war am Ende der Episode ganz verschwitzt.

Shownotes

- Links zur Laufstrecke

- EGL081 | Wanderung | Komoot

- Berlin-Friedrichshain – Wikipedia

- Boxhagener Platz – Wikipedia

- Links zur Episode

- 28 Years Later – Wikipedia

- Danny Boyle – Wikipedia

- Alex Garland – Wikipedia

- 28 Days Later – Wikipedia

- 28 Weeks Later – Wikipedia

- Boots (poem) - Wikipedia – Wikipedia

- Rudyard Kipling – Wikipedia

- 28 Years Later | Interview with Danny Boyle & Alex Garland | EOH TV

- Zweiter Burenkrieg – Wikipedia

- Immersion (Film) – Wikipedia

- Warfare (Film) – Wikipedia

- George A. Romero – Wikipedia

- Lucio Fulci – Wikipedia

- Sunshine (2007) – Wikipedia

- 28 Years Later: The Bone Temple - Wikipedia – Wikipedia

- A Clockwork Orange (film) - Wikipedia – Wikipedia

- Coming-of-age story - Wikipedia – Wikipedia

- Road movie - Wikipedia – Wikipedia

- Das Fest (Film) – Wikipedia

- Anthony Dod Mantle – Wikipedia

- Bullet Time – Wikipedia

- John Woo – Wikipedia

- St.-Crispins-Tag-Rede – Wikipedia

- Abide with Me - Wikipedia – Wikipedia

- Blair Witch Project – Wikipedia

- Spinal Tap – Wikipedia

- Black Summer (TV series) - Wikipedia – Wikipedia

- Ralph Fiennes – Wikipedia

- Jan Švankmajer – Wikipedia

- Katakomben von Paris – Wikipedia

- Cimetière du Montparnasse – Wikipedia

- Serge Gainsbourg – Wikipedia

- Agnès Varda – Wikipedia

- Jean-Paul Sartre – Wikipedia

- Simone de Beauvoir – Wikipedia

- Jane Birkin – Wikipedia

- Fondation Cartier – Wikipedia

- Ron Mueck – Wikipedia

- Adaptive Radiation – Wikipedia

- Herz der Finsternis – Wikipedia

- The Last of Us – Wikipedia

- Psychogeographie – Wikipedia

- Die Klapperschlange – Wikipedia

- World War Z – Wikipedia

- #248 - 28 Years Later (Live in Berlin) - CUTS - Der kritische Film-Podcast

- Dawn of the Dead (2004) – Wikipedia

- Zombie (Film) – Wikipedia

- Zombie 2 – Wikipedia

- Die Nacht der lebenden Toten – Wikipedia

- Dario Argento – Wikipedia

- Tom Savini – Wikipedia

- Der Zombie Survival Guide – Wikipedia

- Das schwarze Loch – Wikipedia

Mitwirkende

- Florian Clauß (Erzähler)

-

Luc

- Micz Flor

Verwandte Episoden

Von der Apokalypse zur Normalität

Als Jim (Cillian Murphy) 2002 in Danny Boyles „28 Days Later“ auf der verlassenen Westminster Bridge erwacht, prägt sich ein Bild in das kollektive Gedächtnis des Kinos ein, das prophetischer nicht hätte sein können. Was damals als radikale Neuerfindung des Zombie-Genres galt, wurde während der COVID-19-Pandemie zur gespenstischen Realität: leere Straßen, zusammengebrochene Institutionen, die Fragilität der Zivilisation. Nun, 23 Jahre später, kehren Boyle und sein langjähriger Kollaborateur Alex Garland mit „28 Years Later“ zurück – nicht nur zu ihrem Genre-definierenden Werk, sondern zu den fundamentalen Fragen über Gesellschaft, Überleben und Menschlichkeit in Zeiten der Krise.

Die Evolution eines Genres

Die „28“-Reihe markiert einen Wendepunkt in der Geschichte des Zombie-Films. Während George Romeros klassische Untoten-Trilogie das Genre begründete und über Jahrzehnte definierte, unternahmen Boyle und Garland 2002 einen radikalen Bruch mit etablierten Konventionen. Ihre „Infizierten“ waren keine wiederbelebten Toten, sondern von einem Rage-Virus befallene Menschen – schnell, brutal, getrieben von purer Wut. Diese Neuinterpretation war mehr als eine ästhetische Entscheidung; sie reflektierte die Ängste einer beschleunigten, vernetzten Welt, in der Bedrohungen sich viral ausbreiten.

Der Kameramann Anthony Dod Mantle, bekannt durch seine Arbeit mit Thomas Vinterbergs Dogma-Film „Das Fest“, brachte eine rohe, dokumentarische Ästhetik ein, die den Film aus den Konventionen des Horrorgenres löste. Die auf digitalen Kameras gedrehten, körnigen Bilder vermittelten eine Unmittelbarkeit und Authentizität, die das Publikum direkt in das Chaos katapultierte. Diese stilistische Entscheidung war radikal – Cillian Murphy erschien in Weitaufnahmen teilweise nur als „zwei Farbquadrate“, wie Boyle es rückblickend beschreibt.

„28 Years Later“: Rückkehr in eine veränderte Welt

Nach über zwei Jahrzehnten nehmen Boyle und Garland mit „28 Years Later“ den 28er-Zyklus wieder auf, dem Auftakt einer geplanten neuen Trilogie. Der Film, der am 19.6 in den deutschen Kinos startete, verspricht keine bloße Wiederholung bewährter Formeln, sondern eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Transformationen der vergangenen Jahre.

Die Handlung setzt auf Holy Island ein, einer Gezeiteninsel vor der englischen Küste, wo eine isolierte Gemeinschaft überlebt hat. Der zwölfjährige Spike lebt hier mit seinen Eltern Jamie und Isla in einer Gesellschaft, die sich radikal verändert hat. Bei Ebbe unternehmen bewaffnete Gruppen Expeditionen aufs Festland, um die noch immer präsenten Infizierten zu jagen – eine Routine, die zur grausamen Normalität geworden ist.

Coming-of-Age in der Apokalypse

Im Zentrum steht Spikes Initiationsgeschichte, die Boyle und Garland als verstörende Perversion traditioneller Übergangsriten inszenieren. Der aggressive Vater Jamie, brillant verkörpert von Aaron Taylor-Johnson, praktiziert eine Form „schwarzer Pädagogik“, indem er seinen traumatisierten Sohn zur Zombie-Jagd zwingt. „Schau nicht weg, Spike. Das soll dir eine Lehre sein“, befiehlt er, während sie Infizierte töten – eine Szene, die den Verlust kindlicher Unschuld in einer Welt ohne Gnade zeigt.

Die Evolution der Infizierten

Eine der faszinierendsten Entwicklungen des Films ist die Diversifizierung der Infizierten über 28 Jahre. Garland und Boyle präsentieren verschiedene Typen: die „Slowlows“, schwerfällige, fast mitleiderregende Kreaturen; die klassischen rasenden Infizierten; und die „Alpha-Zombies“, besonders aggressive Exemplare, die in Rudeln jagen. Diese Evolution macht die Infizierten weniger zu hirnlosen Monstern als zu einer Art degenerierter Parallelgesellschaft – eine Entscheidung, die die Grenze zwischen „uns“ und „ihnen“ bewusst verwischt.

Dr. Kelson und die Kunst des Memento Mori

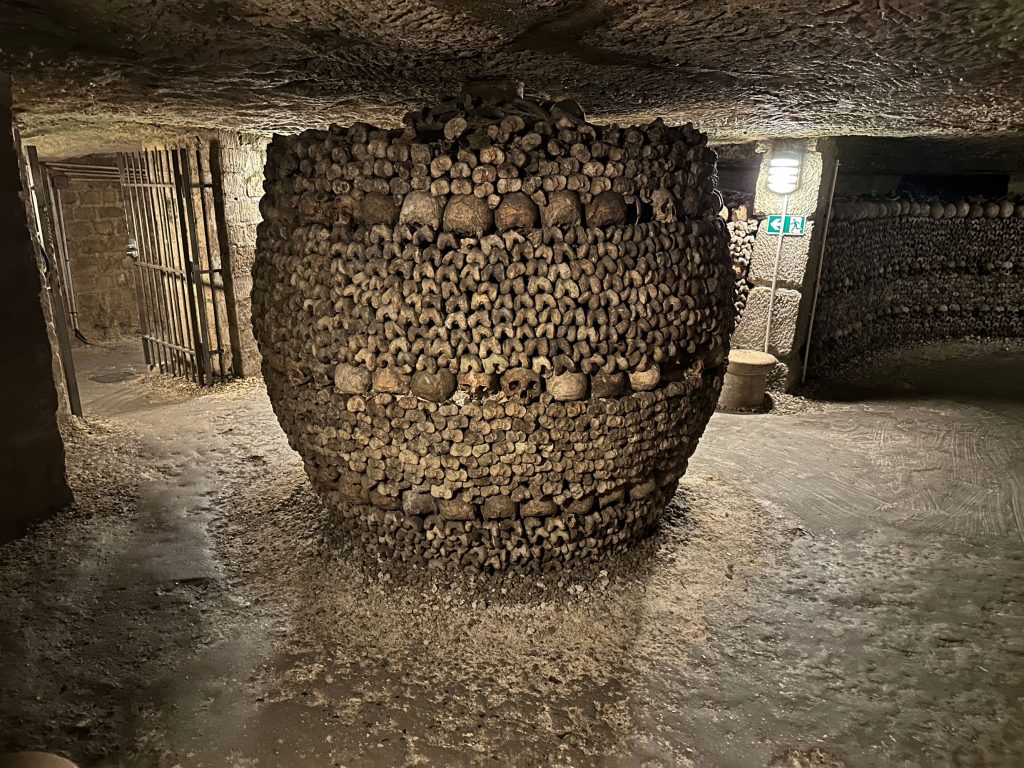

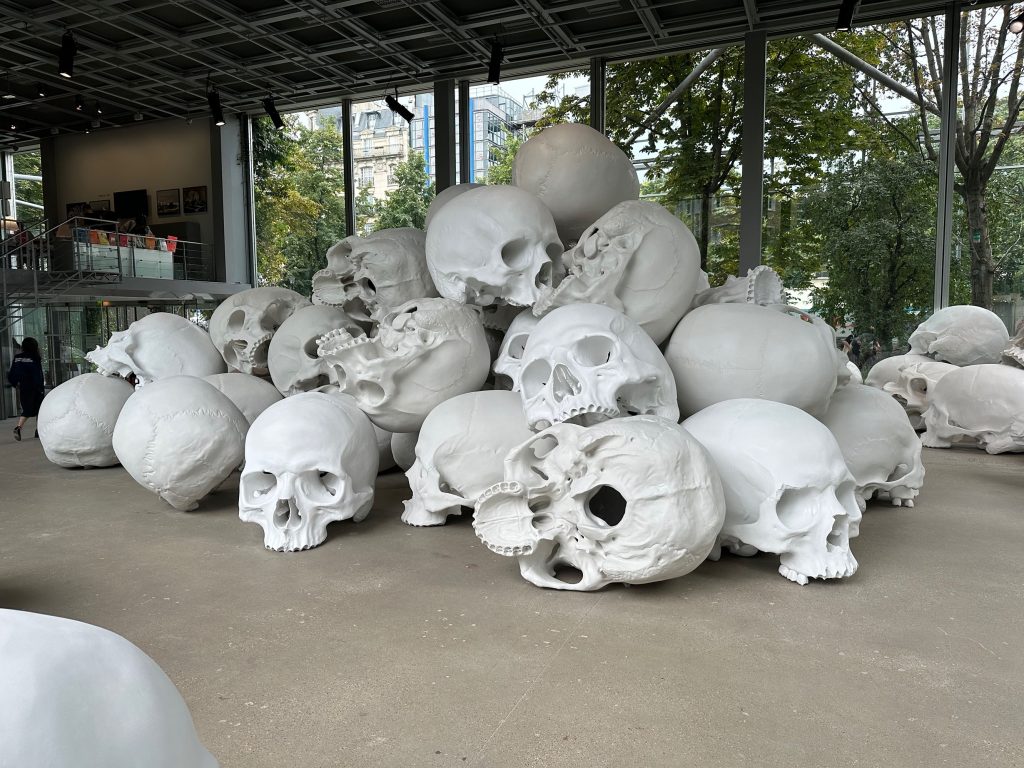

Eine der eindrucksvollsten Figuren ist Dr. Kelson, gespielt von Ralph Fiennes, ein auf dem Festland lebender Arzt, der über die Jahre monumentale Kunstwerke aus menschlichen Überresten erschaffen hat. Seine Knochentürme und Schädelskulpturen fungieren als makabres Memento Mori – eine Mahnung an die Vergänglichkeit, die tief in der europäischen Kulturgeschichte verwurzelt ist.

Diese Darstellung greift auf eine lange Tradition zurück, von mittelalterlichen Beinhäusern wie dem Sedlec-Ossarium in Tschechien bis zu den Pariser Katakomben. Doch während historische Ossuarien meist gemeinschaftliche, religiös legitimierte Projekte waren, erscheint Kelsons Werk als einsame Obsession eines Überlebenden – ein individueller Versuch, dem Massensterben Sinn zu verleihen. Die Ambivalenz dieser Figur – zwischen Wahnsinn und Weisheit, zwischen Künstler und Totenpriester – spiegelt die Unmöglichkeit wider, in einer post-apokalyptischen Welt angemessene Formen des Gedenkens zu finden.

Zeitdiagnose und gesellschaftliche Regression

„28 Years Later“ ist mehr als ein Zombie-Film – es ist eine beißende Kritik an aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen. Die isolierte Inselgemeinschaft mit faschistoiden Anklänge liest sich als düstere Post-Brexit-Allegorie. Die Gemeinschaft hat sich abgeschottet, pflegt einen aggressiven Tribalismus und erzieht ihre Kinder zu Kriegern.

Besonders die Szene, in der Kinder geschlechtsspezifisch ausgebildet werden – Jungen lernen Bogenschießen, Mädchen andere Fertigkeiten – wirkt wie ein Kommentar zur Rückkehr traditioneller Geschlechterrollen. Der Film wird untermalt von Rudyard Kiplings Gedicht „Boots“ (1903), dessen repetitiver Rhythmus die Monotonie militärischen Drills evoziert, sowie Ausschnitten aus Laurence Oliviers „Henry V.“ – Verweise auf ein glorifiziertes, militaristisches Geschichtsbild.

Die Figur des schwedischen Soldaten Erik, der bereut, dem Militär beigetreten zu sein, um „etwas Sinnvolles“ zu tun, spricht direkt aktuelle Debatten über Remilitarisierung und „Kriegstüchtigkeit“ in Europa an. Seine Geschichte warnt vor der Romantisierung militärischer Lösungen für gesellschaftliche Probleme.

Ästhetische Innovationen und Kritikpunkte

Visuell knüpft „28 Years Later“ an die Innovationen des Originals an, ohne sie bloß zu kopieren. Anthony Dod Mantle kehrt als Kameramann zurück und entwickelt neue visuelle Strategien. Besonders beeindruckend sind die „Bullet-Time“-ähnlichen Effekte bei Kampfszenen, die mit einem Setup aus bis zu zehn iPhones realisiert wurden – Boyle nennt es scherzhaft „poor man’s bullet time“. Diese Momente, in denen Pfeile das Filmmaterial zu „zerschießen“ scheinen, schaffen eine neue Form der Immersion.

Allerdings neigt der Film laut Kritikern auch zu „entsetzlichem Kitsch“, besonders in den symbolüberladenen Memento-Mori-Szenen. Die Mischung verschiedener Genre-Ästhetiken – von Mittelalter-Epos über Monty Python bis Performance-Theater – wird als „Diskurs-Kollage“ kritisiert, die keine kohärente Vision entwickelt. Der Film wirke „so ratlos wie wir alle“, was einerseits ehrlich, andererseits unbefriedigend sei.

Die Trilogie als Zeitkapsel

Betrachtet man die „28“-Reihe als Ganzes, offenbart sich eine faszinierende Chronologie gesellschaftlicher Ängste. „28 Days Later“ (2002) reflektierte post-9/11-Paranoia und die Angst vor plötzlichen, unkontrollierbaren Bedrohungen. „28 Weeks Later“ (2007) thematisierte militärische Besatzung und die Illusion von Sicherheit – deutliche Parallelen zum Irak-Krieg. „28 Years Later“ (2025) konfrontiert uns nun mit den Langzeitfolgen von Krisen: transgenerationales Trauma, gesellschaftliche Regression und die Normalisierung des Ausnahmezustands.

Interview-Einblicke: Boyle und Garland über ihre Vision

In Interviews betonen beide Kreative, wie sehr die COVID-19-Pandemie ihre Herangehensweise beeinflusst hat. „Die Erfahrung war stark“, sagt Boyle. „Am Anfang ist man sehr vorsichtig und nach einiger Zeit wird man mit der Situation etwas entspannter.“ Diese Normalisierung des Unnormalen ist zentral für „28 Years Later“ – was in den ersten Filmen undenkbar war (ein Vater nimmt seinen 12-jährigen Sohn zur Zombie-Jagd mit), ist nach 28 Jahren zur akzeptierten Routine geworden.

Garland fügt hinzu, dass die Infizierten selbst eine Evolution durchgemacht haben: „Sie haben gelernt mit der Situation umzugehen, um nicht zu verhungern. Sie jagen in Rudeln.“ Diese Anpassung macht sie paradoxerweise menschlicher und bedrohlicher zugleich.

Besonders aufschlussreich ist Garlands Kommentar zur gesellschaftlichen Rückwärtsgewandtheit: „Es gibt eine Tendenz zurückzublicken, was aber nur mit cherrypicked memories und Gedächtnisverlust einhergeht.“ Der Film kritisiere die „Make things great again“-Mentalität der letzten Jahre, die selektive Geschichtsschreibung und die Unfähigkeit, sich eine progressive Zukunft vorzustellen.

Ein notwendiger Film zur richtigen Zeit?

„28 Years Later“ ist kein perfekter Film. Die Kritik an seiner fragmentarischen Struktur, dem überladenen Diskurs und dem unbefriedigenden Cliffhanger-Ende ist berechtigt. Als eigenständiges Werk mag er enttäuschen, als Teil einer größeren Erzählung und als Zeitdiagnose jedoch ist er hochrelevant.

Der Film stellt die richtigen Fragen: Wie verändert langanhaltende Krise eine Gesellschaft? Welche Formen nimmt Initiation an, wenn traditionelle Strukturen kollabieren? Wie gedenken wir der Toten, wenn die Normalität selbst tot ist? Dass er keine eindeutigen Antworten liefert, mag frustrierend sein, spiegelt aber ehrlich unsere eigene Orientierungslosigkeit in Zeiten multipler Krisen wider.

Die wahre Stärke der „28“-Trilogie liegt in ihrer Fähigkeit, den Zombie-Film als Vehikel für gesellschaftliche Reflexion zu nutzen. Wie schon George Romero wussten Boyle und Garland: Die wahren Monster sind nicht die Infizierten, sondern die Systeme, die sie hervorbringen – seien es nun Tierversuchslabore, militärische Strukturen oder tribalistisch Gemeinschaften, die ihre eigenen Kinder brutalisieren.

In einer Zeit, in der Pandemien, Klimakrise und gesellschaftliche Polarisierung unsere Normalität definieren, erscheint „28 Years Later“ weniger als Unterhaltung denn als notwendige Konfrontation mit unseren kollektiven Ängsten. Der Film mag keine Lösungen bieten, aber er zwingt uns, genau hinzuschauen – auch wenn wir, wie der junge Spike, am liebsten wegschauen würden.