Eigentlich Podcast

Eigentlich Podcast EGL079 Gedenkstätte Hohenschönhausen - eine Führung mit dem Zeitzeugen Hendrik Voigtländer

"Wenn ich jetzt rauskomme, da steht bestimmt jemand hinter der Tür und schlägt dir ins Gesicht. Konspirative Operation, Zersetzung des Menschen, es geht darum, dich zu brechen." Hendrik Voigtländer (Min 57:01)

"Wenn ich jetzt rauskomme, da steht bestimmt jemand hinter der Tür und schlägt dir ins Gesicht. Konspirative Operation, Zersetzung des Menschen, es geht darum, dich zu brechen." Hendrik Voigtländer (Min 57:01)

Ali Hackalife vom Podcast "Auch-interessant" ist wieder in Berlin. Wir nutzen die Gelegenheit unsere Reihe zu historischen Orten fortzusetzen und besuchen die Gedenkstätte Hohenschönhausen. Hohenschönhausen war das zentrale Untersuchungsgefängnis der Staatssicherheit. Von 1951 bis 1989 war die Anstalt Haftort für zahlreiche meist politische Gefangene, die dort oft monatelang in Untersuchungshaft verbrachten. Wir haben eine Führung gebucht und werden von Hendrik Voigtländer über das Gelände geführt. Er ist einer der Zeitzeugen, die neben den Historiker*innen Führungen im Auftrag der Gedenkstätte anbieten. Hendrik hat wegen eines Fluchtversuches im November 1988 in Hohenschönhausen gesessen, bevor er von der BRD freigekauft wurde. Hendrik berichtet von den Haftbedingungen und Foltermethoden der Stasi. Er schildert eindringlich den Alltag und die Zersetzung, die im Januar 1976 in Kraft getretenen Richtlinie Nr. 1/76 offiziell von der Stasi als Methode zum Umgang mit Nicht-Linientreuen Staatsbürger*innen verabschiedet wurde. Leider ist die Tonqualität nicht immer optimal, aber wir haben in der Postproduktion alles gegeben, um das Beste rauszuholen. Wir hoffen, dass trotz der Tonqualität die großartige und eindrucksvolle Führung von Hendrik ansatzweise so rüberkommt, wie wir sie vor Ort erlebt haben.

Shownotes

- Links zur Laufstrecke

- EGL079 | Wanderung | Komoot

- Links zur Episode

- Auch-interessant.de | Ein Podcast von Ali Hackalife

- Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen – Wikipedia

- Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen: Führungen

- Entrismus – Wikipedia

- Talking about the World – with John Roderick | Auch-interessant.de

- Krokodil im Nacken – Wikipedia

- Klaus Kordon – Wikipedia

- Zersetzung (Ministerium für Staatssicherheit) – Wikipedia

- Stasi Tactics – Zersetzung | Max Hertzberg

- Walter Ulbricht – Wikipedia

- Goodbye DDR (Hörbuch-Download): Guido Knopp, Victor M. Stern, SAGA Egmont: Amazon.de: Bücher

- Deutsche Demokratische Republik – Wikipedia

- Erich Mielke – Wikipedia

- Ministerium für Staatssicherheit – Wikipedia

- Stasimuseum – Wikipedia

- Gaslighting – Wikipedia

- Sozialismus – Wikipedia

- Gregor Gysi – Wikipedia

- Werner Teske – Wikipedia

- Nahschuss – Wikipedia

- Josef Stalin – Wikipedia

- Erika Riemann – Wikipedia

- Schachnovelle – Wikipedia

- Folter – Wikipedia

- Dirk Zingler – Wikipedia

- Wolfgang Vogel (Rechtsanwalt) – Wikipedia

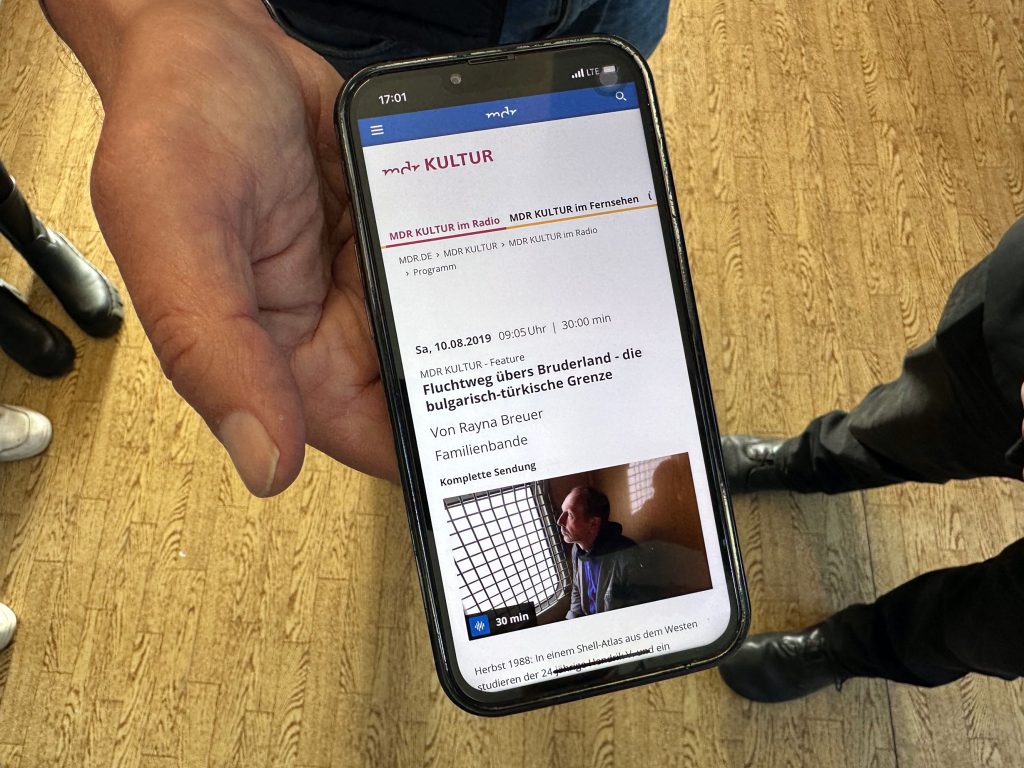

- Feature | Fluchtweg übers Bruderland – die bulgarisch-türkische Grenze | MDR.DE

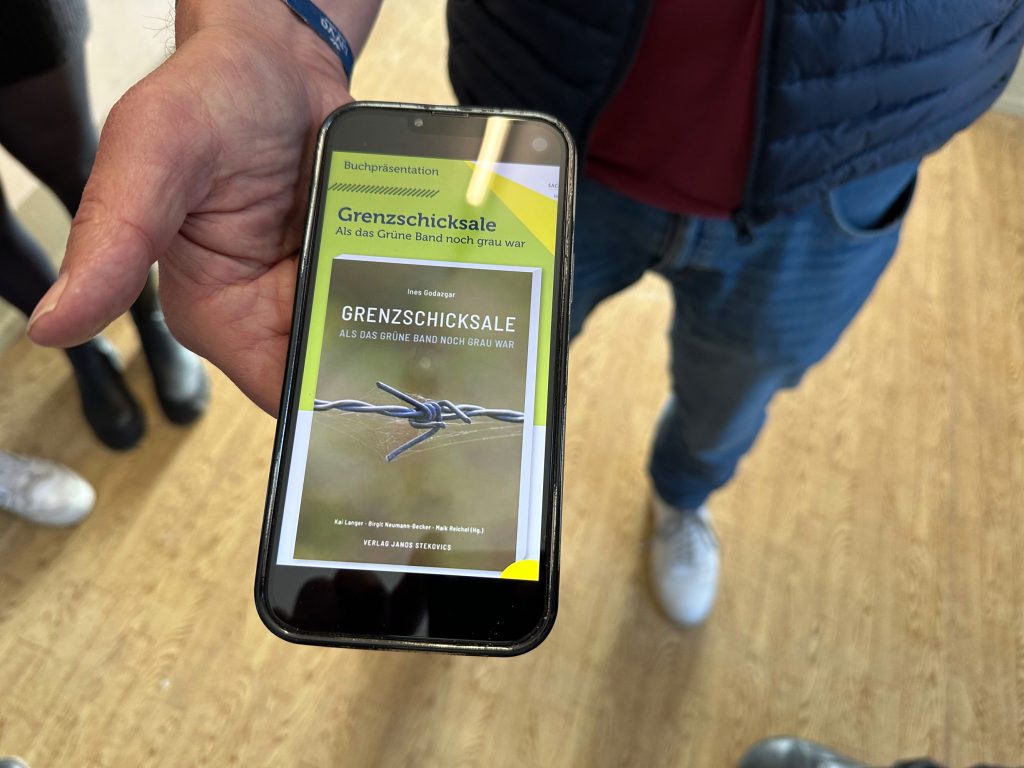

- Buch "Grenzschicksale - Als das Grüne Band noch grau war" - Grünes Band Sachsen-Anhalt

- Brocken-Benno – Wikipedia

- Gefangenensammeltransportwagen der Deutschen Reichsbahn – Wikipedia

Mitwirkende

-

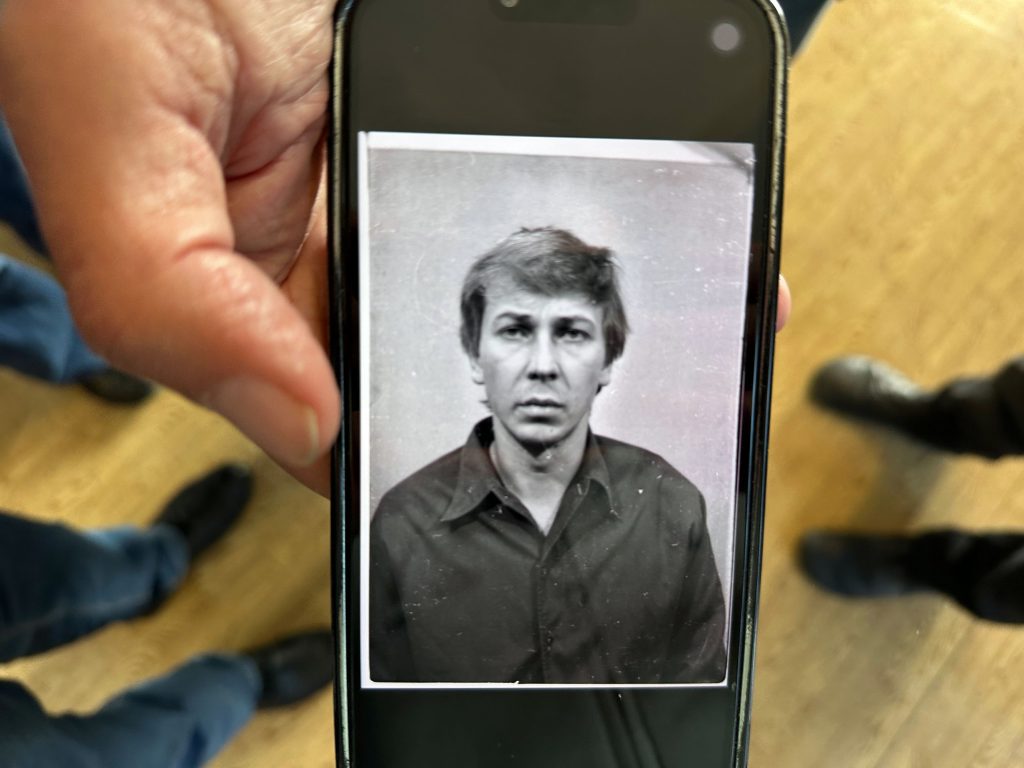

Hendrik Voigtländer

(Führer und Zeitzeuge)

- Ali Hackalife

- Florian Clauß

Die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen: Erinnerungsort sowjetischer und DDR Repression

Die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen steht exemplarisch für die doppelte Diktaturerfahrung auf deutschem Boden im 20. Jahrhundert. Als authentischer Ort politischer Verfolgung unter sowjetischer Besatzung und SED-Herrschaft verkörpert sie die Kontinuitäten und Brüche kommunistischer Repressionspraxis zwischen 1945 und 1989.

Die sowjetische Phase (1945-1951) und der Übergang zur DDR-Kontrolle (1951)

Nach Kriegsende 1945 richtete der sowjetische Geheimdienst NKWD im Keller der ehemaligen Großküche der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt in Berlin-Hohenschönhausen ein Untersuchungsgefängnis ein. Diese als „Speziallager Nr. 3“ bezeichnete Einrichtung diente zunächst der Internierung von NS-Funktionären, entwickelte sich jedoch rasch zu einem Instrument politischer Säuberung. Hier wurden zunehmend Sozialdemokraten, bürgerliche Demokraten und vermeintliche „Klassenfeinde“ inhaftiert. Die Haftbedingungen in dieser frühen Phase waren von extremer Härte geprägt. Die Gefangenen vegetierten in überfüllten, fensterlosen Kellerzellen ohne sanitäre Einrichtungen. Systematische Unterernährung, Schlafentzug und physische Gewalt prägten den Haftalltag. Die Sterblichkeitsrate lag nach Schätzungen bei etwa 20 Prozent. Besonders perfide war das System der nächtlichen Verhöre, bei denen die Häftlinge durch psychischen Druck zu Geständnissen gezwungen wurden.

Mit der Übergabe des Gefängnisses an das neu gegründete Ministerium für Staatssicherheit (MfS) im Jahr 1951 begann eine neue Phase der institutionellen Verfestigung. Die Stasi nutzte die bestehenden Strukturen und erweiterte sie systematisch. Zwischen 1951 und 1960 entstand auf dem Gelände ein moderner Gefängniskomplex mit über 200 Zellen und 100 Vernehmungsräumen, der als zentrale Untersuchungshaftanstalt der Staatssicherheit fungierte.

Die Stasi-Ära: Perfektionierung psychologischer Zersetzung

Die bauliche Gestaltung des Gefängnisses folgte einem ausgeklügelten System totaler Kontrolle. Das „U-Boot“ genannte Kellergefängnis verfügte über ein komplexes Ampelsystem, das jeglichen Kontakt zwischen Gefangenen verhindern sollte. Die Zellen waren schallisoliert, die Gänge mit Teppichen ausgelegt, um die akustische Orientierung zu erschweren. Diese „Architektur der Einsamkeit“ zielte auf die vollständige Desorientierung und Isolation der Häftlinge.

Die Staatssicherheit entwickelte in Hohenschönhausen ein ausgefeiltes System psychologischer Verhörmethoden, das in der Forschung als „operative Psychologie“ bezeichnet wird. Im Gegensatz zur physischen Folter der sowjetischen Phase setzte die Stasi auf subtilere Methoden der Persönlichkeitszersetzung. Dazu gehörten:

- Systematische Desinformation über Angehörige

- Inszenierung von Scheinprozessen

- Einsatz von Zelleninformanten („Zellenspitzel“)

- Wechsel zwischen Drohungen und Versprechungen

- Erzwingung belastender Aussagen gegen Dritte

Häftlingsgruppen und Haftgründe

Die Mehrheit der in Hohenschönhausen Inhaftierten gehörte zur politischen Opposition der DDR. Dazu zählten Mitglieder von Widerstandsgruppen, Fluchthelfer, kritische Intellektuelle und Künstler. Prominente Häftlinge wie der Schriftsteller Jürgen Fuchs, die Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld oder die Künstlerin Bärbel Bohley prägten das kollektive Gedächtnis des Ortes. Eine zahlenmäßig bedeutende Gruppe bildeten gescheiterte Flüchtlinge und Ausreiseantragsteller. Die Kriminalisierung des Verlassens der DDR als „ungesetzlicher Grenzübertritt“ führte zu massenhaften Inhaftierungen. Besondere Aufmerksamkeit verdient die Inhaftierung westlicher Staatsbürger, die als Faustpfand im Kalten Krieg dienten. Die Fälle von entführten oder unter Vorwänden verhafteten Westdeutschen und Westberlinern illustrieren die internationale Dimension der Staatssicherheit.

Die Transformation zum Erinnerungsort

Die friedliche Revolution 1989 führte zur Auflösung der Staatssicherheit und zur Öffnung ihrer Gefängnisse. Am 14. Dezember 1989 besetzten Bürgerrechtler das Gelände in Hohenschönhausen und verhinderten die Vernichtung von Akten. Die Initiative ehemaliger Häftlinge war entscheidend für die Sicherung des Ortes als Gedänkstätte.

Berlin-Hohenschönhausen verkörpert paradigmatisch die Herausforderungen deutscher Erinnerungskultur nach 1989. Als authentischer Ort kommunistischer Repression bewahrt sie nicht nur materielle Zeugnisse politischer Verfolgung, sondern fungiert als lebendiger Lernort demokratischer Bildung.